Neste módulo, revisitaremos alguns conteúdos, tendo como foco a participação social como exercício da cidadania, em uma sociedade democrática e igualitária. Um caminho possível, legítimo, mas ainda repleto de desafios para os brasileiros. Por essa razão, escolhemos explorar mais os diversos espaços de atuação social, conquistados ao longo de décadas e garantidos por lei, em que os cidadãos podem contribuir na formulação de políticas e em decisões públicas que beneficiam a população, como os conselhos, as conferências e as ouvidorias – nosso espaço próprio de atuação.

Navegue pelos itens a seguir clicando sobre eles.

Ao longo do século XX, como vimos na Linha do tempo das políticas de saúde no Brasil, diversos modelos de saúde estiveram em vigência no Brasil. Passaram por várias transformações, partindo de um modelo campanhista, influenciado por interesses agroexportadores, no início do século XX, para o da assistência médica curativa e excludente, predominante na década de 1970, até alcançar um modelo universal de saúde, garantido pela Constituição Federal de 1988. O modelo universal rompeu com os fundamentos da cidadania regulada, em que apenas os trabalhadores formalmente inseridos em setores da economia tinham direito de acesso aos serviços de saúde. E para que se possa compreender a importância da participação da comunidade na construção das políticas públicas de saúde, por meio das ouvidorias, faz-se necessário conhecer alguns determinantes históricos envolvidos nesse processo.

Clique nas imagens a seguir para relembrar algumas características de cada modelo.

Modelo Sanitarista/Campanhista

O objetivo era prevenir as doenças através de campanhas de vacinação e higiene, bem como intervenções sobre os espaços urbanos de cunho estatal.

Modelo Assistencialista/Previdenciário

O objetivo era curativo e as intervenções eram sobre o corpo, por meio de medicamentos e/ou procedimentos. As ações eram baseadas na assistência médica, voltada para trabalhadores formalmente inseridos em setores da economia.

Sistema Único de Saúde

Depois de mais de uma década de luta do Movimento da Reforma Sanitária brasileira, o direito à saúde no Brasil entra no texto constitucional (BRASIL, 1988), amparando legalmente toda a população brasileira no acesso aos serviços e às ações de saúde.

A partir do protagonismo dos movimentos populares das décadas de 1970 e 1980, das universidades, dos profissionais de saúde e de outros atores sociais, motivados pela insatisfação em relação ao modelo de assistência à saúde vigente, discutiu-se a necessidade de uma proposta inovadora, que atendesse aos anseios populares de garantia de saúde para todos. Os técnicos denominaram essa discussão de Reforma Sanitária, conforme já visto (LIMA; SANTANA; PAIVA, 2015, p. 286).

Com o crescimento desses movimentos, ocorreu o marco histórico da criação do SUS, que referendou as propostas da Reforma Sanitária. Essa conferência histórica culminou com a institucionalização do SUS, em 1988, a partir da garantia constitucional da saúde como “direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988).

Assim, o sistema público de saúde resultou da luta dos movimentos sociais. E uma das grandes conquistas com a institucionalização do SUS foi inserir a participação da comunidade como princípio e diretriz basilares no arcabouço legal, por meio de diferentes estratégias e instâncias, como as conferências, os conselhos, e as ouvidorias.

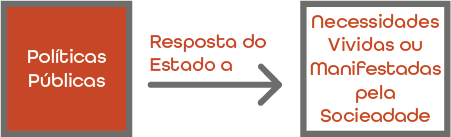

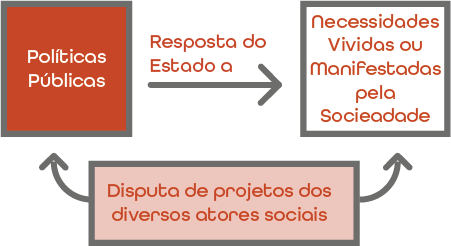

Antes de refletir sobre o protagonismo dos movimentos sociais para a implementação de políticas públicas, é necessário relembrar a concepção de política pública, apresentada no Modulo 2: “[...] Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade [...]” (SEBRAE/MG, 2008, p. 5).

Neste sentido, políticas públicas são um conjunto de diretrizes e referenciais ético-legais adotados pelo Estado para fazer frente a um problema que a sociedade lhe apresenta. Em outras palavras, é a resposta que o Estado oferece diante de uma necessidade vivida ou manifestada pela sociedade. Ao responder, o Estado empresta ao problema maior ou menor importância, define seu caráter (social, de saúde, policial etc.), lança mão de instrumentos para seu equacionamento, define responsabilidades (ministérios, Congresso, Judiciário etc.) e adota, ou não, planos de trabalho ou programas (TEIXEIRA, 1997).

Portanto, elas são implementadas e gestadas pelo Estado para o enfrentamento dos problemas sociais, inclusive aqueles relacionados à saúde. É observado que as políticas públicas são sempre objeto de disputas entre diversos grupos sociais. Existe uma agenda de problemas que devem ser alvo de uma política pública. A elaboração, implementação e resultados obtidos por determinada política têm estreita relação com a disputa de projetos dos diversos atores sociais interessados no problema a ser enfrentado. Assim, cada ator social, ao escolher o problema, delimitá-lo e construir as estratégias de ação a serem desenvolvidas no âmbito institucional, expressa um projeto de política, articulado a determinadas forças sociais (ACURCIO, 2006).

Segundo Doimo (1995, p. 114):

O Movimento de Saúde no Brasil é o mais bem-sucedido movimento reivindicativo de ação direta, no que se refere à institucionalização de canais legais de controle e participação em políticas públicas, entrando, assim, em uma nova fase: a fase propositiva e ‘por aí tem de avançar’, influindo nas políticas públicas e desenvolvendo uma reflexão mais ampla rumo ao salto de qualidade.

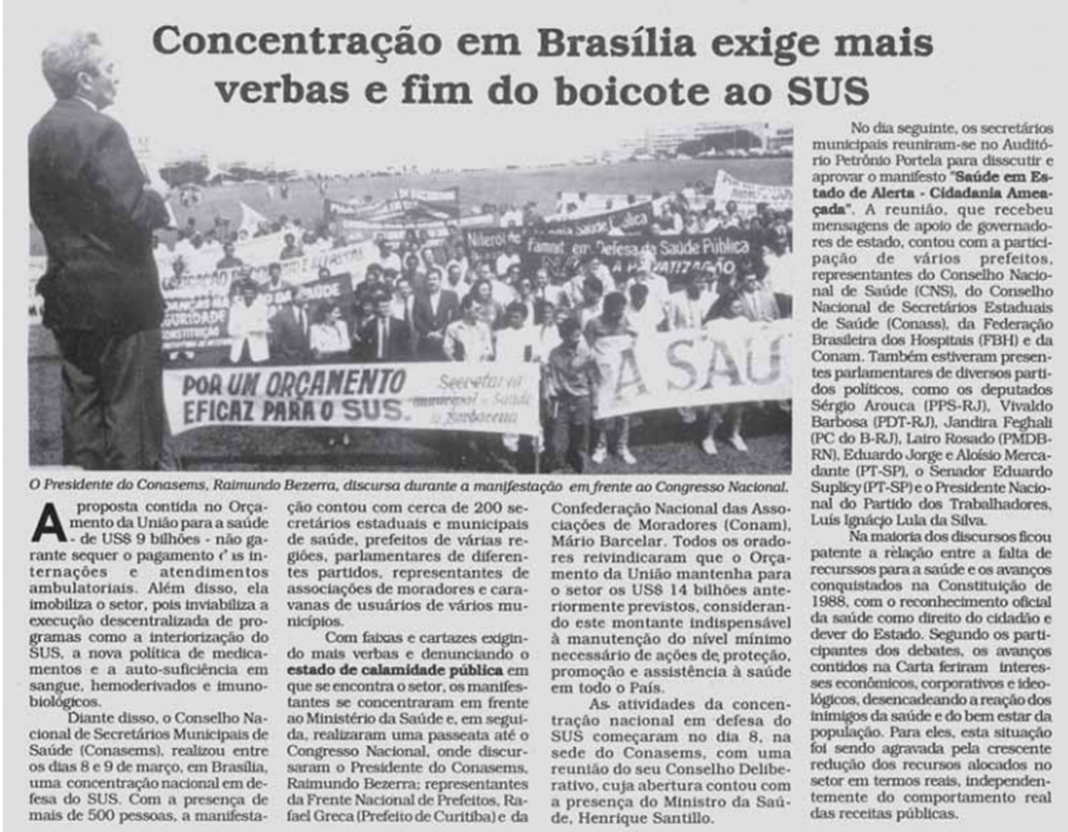

O SUS nasceu como produto da Reforma Sanitária brasileira, como um movimento político que mobilizou a sociedade para propor novas políticas e novos modelos de organização do sistema, dos serviços e das práticas de saúde. Dessa forma, foi resultante de um conjunto de lutas e disputas políticas e ideológicas, travadas por diferentes atores sociais ao longo dos anos. Diversos fatores possibilitaram a garantia da saúde como um direito social. Tem assim uma longa trajetória de formulações e disputas de poder (CUNHA; CUNHA, 1998).

Mas, apesar da existência de normas jurídicas relacionadas à proteção da saúde, desde a Constituição de 1824 (BRASIL, 1824) e da criação de um arcabouço legislativo relativo à matéria na década de 1970, foi apenas com a Carta Política de 1988, especificamente em função do disposto em seu art. 6º, que o direito à saúde passou a ser reconhecido, constitucionalmente, como fundamental. A partir de então, iniciou-se uma grande produção normativa com vistas à proteção desse direito (AITH, 2007).

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) deu nova forma à saúde no Brasil, estabelecendo-a como direito universal. Passou a ser dever constitucional de todas as esferas de governo – antes era apenas da União e abrangia o trabalhador segurado. O conceito de saúde foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas. A assistência foi concebida de forma integral (preventiva e curativa). Definiu-se a gestão participativa como importante inovação, assim como comando e fundos financeiros únicos para cada esfera de governo (CORDONI JÚNIOR, 2006).

Portanto, a participação da comunidade na saúde é um direito humano e está balizada em diversos artigos da Constituição Federal e em outras legislações esparsas (BRASIL, 1988). Vamos relembrar alguns desses marcos a seguir:

A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação dos atos do governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública (BRASIL, 1988).

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social (saúde, previdência e assistência social) com base nos seguintes objetivos: [...] VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quatripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998) (BRASIL, 1988b).

A Lei n. 8.080 de 1990 trouxe a participação da comunidade como princípio a ser seguido. Em seu art. 7º dispõe que:

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: [...] VIII - participação da comunidade (BRASIL, 1990a).

Já a Lei n. 8.142/1990 regulamenta a participação da comunidade na gestão do SUS e cria duas instâncias colegiadas expressas: as conferências de saúde e os conselhos de saúde (BRASIL, 1990b).

Você conhece o filme A classe operária vai ao paraíso? Dirigido pelo diretor italiano Elio Petri, o filme retrata a conscientização de um operário sobre a sua própria condição de classe.

Caso você tenha acesso ao filme, sugerimos que assista e procure pensar sobre as seguintes questões:

Título do filme: A classe operária vai ao paraíso

Direção: Elio Petri

Ano da produção: 1971

Duração: 2h5

Resumo: Filme clássico do cinema italiano. Mostra a trajetória de um “operário-padrão”, que, ao perder um dedo em um acidente de trabalho, entra em um processo de tomada de consciência que permite refazer sua identidade. Numa trajetória em que margeia um processo de enlouquecimento – ao ter que refazer suas dimensões cotidianas da vida e da sua identidade como trabalhador –, o operário começa a questionar seu lugar na fábrica. O fetiche dá um parâmetro para a análise dessa trajetória, relacionando a luta política com as dimensões subjetivas do trabalho (BERGAMIN, 2016).

Nesse contexto normativo, enfatiza-se a institucionalização de espaços de participação da comunidade no cotidiano do serviço de saúde, por meio da garantia da participação no planejamento do enfrentamento dos problemas priorizados, na execução e avaliação das ações, processo no qual a participação popular deve ser garantida e incentivada (BRASIL, 2006).

Ademais, a Lei n. 8.080/1990 estabelece, em seu art. 12, a criação de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, com o objetivo de articular as políticas públicas relevantes para a saúde (BRASIL, 1990a). Entretanto, é a Lei n. 8.142/1990 que dispõe sobre a participação social no SUS, definindo que a participação popular estará incluída em todas as esferas de gestão (BRASIL, 1990b). Legitima, assim, os interesses da população no exercício do controle social (BRASIL, 2009).

Os conselhos e conferências de saúde vêm sendo os principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a implementação das políticas de saúde, em todas as esferas governamentais (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2009).

Entretanto, durante o processo de redemocratização do país, outros arranjos institucionais e mecanismos de participação social foram instituídos, criando condições para que os cidadãos exerçam o controle social e influenciem os processos decisórios governamentais, com vistas à garantia da aplicabilidade dos direitos sociais pelo Estado e da participação social. Nesse cenário, está a ouvidoria do SUS, para facilitar o acesso dos cidadãos às informações sobre o direito à saúde e ao seu exercício e possibilitar a avaliação permanente dos serviços de saúde, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão do SUS.

Os serviços de ouvidoria estão estruturados nos âmbitos federal, distrital, estadual e municipal, de acordo com a oportunidade e conveniência dos respectivos entes federativos. Algumas de suas particularidades são o trabalho colaborativo com os órgãos e as entidades de defesa dos direitos do cidadão; a transparência, a objetividade e a imparcialidade no tratamento de informações; as sugestões, os elogios, as reclamações e as denúncias recebidas dos usuários do SUS, bem como o zelo pela celeridade e qualidade das respostas às demandas de todos os cidadãos, sem qualquer distinção.

Enfim, as ouvidorias são espaços estratégicos efetivos de promoção da cidadania em saúde e produção de informações que subsidiam as tomadas de decisão para a implementação de políticas de saúde. Nesse contexto, é importante reforçar a Ouvidoria-Geral do SUS como exemplo concreto de participação da comunidade e de democratização das informações em saúde e, consequentemente, de gestão do SUS.

Na próxima unidade, vamos aprofundar um pouco mais e entender os processos de trabalho da ouvidoria.

Após conhecer uma parte da história da política de saúde pública no Brasil, os espaços institucionais de participação social e a importância da ouvidoria do SUS nesse contexto, é o momento de retomarmos a questão disparadora que orientou esta unidade: afinal, qual é o papel da ouvidoria na relação do cidadão com o Estado?

Para organizar a discussão, este fórum terá dois momentos:

Momento 1

Primeiro, acesse o AVA e registre as suas reflexões para as três questões a seguir, tendo como base os conteúdos apresentados nesta unidade:

1. A sua ouvidoria propicia um espaço efetivo de participação social? Por quê? Quais as principais dificuldades enfrentadas?

2. Os usuários do serviço participam regularmente desse espaço para avaliar o cotidiano do serviço de saúde e propor ações resolutivas? Se não, o que você propõe para estimular a participação da comunidade nos espaços decisórios governamentais?

3. As manifestações recebidas por sua ouvidoria são transformadas em “informação para ação”? De que forma isso é realizado?

Conte um pouco da sua experiência no fórum que está na nossa Comunidade de Práticas.

Momento 2

Agora é o momento de fortalecer nossa rede de colaboração! Você consegue ajudar algum dos participantes a superar as dificuldades relatadas ou propor uma ação para estimular a participação social? Identifica alguma experiência compartilhada por um dos seus colegas que pode ajudá-lo com as suas dificuldades? Acesse o AVA, interaja com seus colegas e mãos à obra!