Em nossos estudos, vimos que a política de saúde no Brasil passou por diferentes momentos, principalmente no período anterior à criação do SUS, quando o nosso país apresentava inúmeros problemas, como:

Essas questões entraram na discussão e reformulação do sistema de saúde brasileiro e culminaram na criação do SUS, que definiu princípios e diretrizes, em resposta aos problemas apontados. Vale lembrar que, nas discussões, já estava em pauta a ideia de que “[...] o direito à saúde no Brasil é um direito social, coletivo, e não um direito individual garantido mediante pagamento e a respectiva cobertura” (MATTA, 2007, p. 67).

Com essas considerações, convidamos vocês para conhecer um pouco mais sobre o SUS, seus princípios, suas diretrizes e bases legais e como ele funciona.

Navegue pelos itens a seguir clicando sobre eles.

Os princípios e diretrizes do SUS foram estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e regulamentados pela Lei n. 8.080/1990 (BRASIL, 1990). Em 2011, com o Decreto n. 7.508, o SUS teve a regulamentação de sua Lei Orgânica (BRASIL, 2011).

Os princípios e diretrizes do SUS, que são a base para o seu funcionamento e a sua organização, consolidam “os direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização” (MATTA, 2007, p. 61). O autor ainda afirma que eles constituem “um produto resultante de um processo político e que expressa concepções sobre saúde e doença, direitos sociais, gestão, relações entre as esferas de governo do país, entre outros” (MATTA, 2007). Assista ao vídeo para conhecer os princípios do SUS.

Na época em que foram elaborados, esses princípios se referiam a valores que deveriam orientar a construção do novo sistema. Vamos reforçar o conhecimento dos princípios vistos no vídeo. Clique em cada um deles:

Universalidade significa a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços públicos e privados conveniados. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades.

Descentralização com direção única para o sistema. É a redistribuição das responsabilidades quanto a ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo (União, estados, municípios e Distrito Federal), partindo do pressuposto de que quanto mais perto o gestor estiver dos problemas de uma comunidade, mais chance terá de acertar em sua resolução. A descentralização tem como diretrizes: regionalização e hierarquização dos serviços rumo à municipalização; organização de um sistema de referência e contrarreferência; maior resolubilidade, atendendo melhor os problemas de sua área; maior transparência na gestão do sistema; da participação popular e do controle social.

Integralidade da atenção à saúde é o reconhecimento, na prática, de que:

Participação da comunidade é a garantia constitucional de que a população, por meio de suas entidades representativas, pode participar do processo de formulação das políticas e do controle de sua execução. Assim, garante o controle social sobre o sistema e a melhor adequação da execução à realidade referida; permite uma compreensão mais abrangente do próprio usuário na concepção de saúde e doença; fortalece a democratização do poder local, com o aumento da influência da população na definição de políticas sociais.

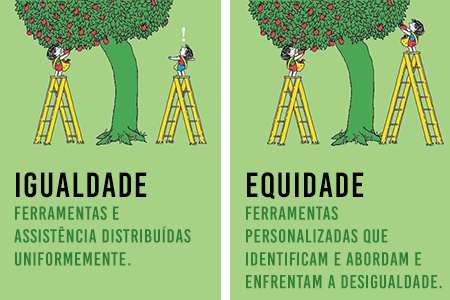

Equidade significa que todos têm direito à saúde, reconhecendo as diferenças dos grupos sociais e a diversidade do país. Relaciona-se com o conceito de justiça social. Tem o objetivo de reduzir as desigualdades sociais, observando que as condições de vulnerabilidade de cada grupo social e das regiões do país refletem na saúde da população de forma diferenciada. Induz a políticas e programas específicos de saúde para grupos como mulheres; crianças; homens; LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários e outros); pessoas com deficiência; população negra; quilombolas; povos indígenas; ciganos; população em situação de rua; população do campo, da floresta e das águas, entre outros; além de programas que têm foco nas questões de saúde diferentes nas regiões do país.

Agora que conhecemos os princípios e as diretrizes, vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a base conceitual e legal do SUS.

Vamos começar identificando no caça-palavras os princípios do SUS:

Depois de ter lido a respeito dos princípios do SUS, discuta com seus colegas de trabalho sobre qual desses princípios respalda e garante o acesso do usuário aos serviços de que necessita, a partir do seguinte caso: uma mulher de 56 anos, diabética, procurou uma unidade básica de saúde para obter a medicação recomendada (hipoglicemiante oral), visto que seu plano de saúde privado não fornece tal medicamento.

O princípio que está envolvido é a Universalidade, pois embora a paciente tenha o seguro de saúde, isso não foi empecilho para seu acesso.

Lembrando que a Universalidade é um dos princípios fundamentais do SUS e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e aos serviços de saúde.

A adoção desse princípio fundamental, a partir da Constituição Federal de 1988, representou grande conquista democrática, que transformou a saúde em direito de todos e dever do Estado.

Antes do SUS, apenas pessoas com vínculo formal de trabalho (carteira assinada) ou que estavam vinculadas à previdência social poderiam dispor dos serviços públicos de saúde. A opção para as demais pessoas era pagar pelos serviços privados.

Hoje, mais de 30 anos depois da Constituição e da criação do SUS, embora o sistema sofra problemas financeiros, políticos e administrativos, prevalece a ideia de que o SUS é para todos os brasileiros e muitas políticas públicas floresceram a partir dessa visão.

A distribuição gratuita de medicamentos para várias doenças crônicas e a reconhecida Política Nacional de DST/Aids são exemplos de iniciativas que decorrem da perspectiva de se pensar a saúde como um direito universal.

O marco legal do SUS está na Seção II, Da Saúde, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e nas Leis n. 8.080/1990 (BRASIL, 1990a) e n. 8.142/1990 (BRASIL, 1990b). Como vimos, essa criação foi resultado de um processo social marcado por uma luta política, e seus princípios e diretrizes coincidem com as bandeiras levantadas pelo Movimento de Redemocratização do país. Assim, não é por acaso que sua implantação reflete fortemente o processo de descentralização política e a abertura de espaços de participação democrática, após 1988.

No Texto Constitucional, promulgado em 5 de outubro de 1988, foram incorporadas as grandes demandas do movimento sanitário, tais como:

Assim, a Constituição Federal declara, no artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

A Lei Orgânica da Saúde n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a), foi então elaborada para regulamentar o SUS, criado pela Constituição Federal.

Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Ela tem como objetivos:

A Lei Complementar à Lei Orgânica da Saúde n. 8.142/1990 (BRASIL, 1990b) definiu:

Com relação ao último ponto, a Lei n. 8.142/1990 (BRASIL, 1990b) estabeleceu dois mecanismos principais de participação da comunidade na gestão do SUS:

Ainda de acordo com essa lei, a representação dos usuários nos conselhos e conferências de saúde deve ser paritária, em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso significa que 50% dos representantes devem ser usuários do SUS. Tal definição visa garantir à população, geralmente afastada dos processos de decisão na gestão das políticas públicas, uma participação maior e não subordinada aos gestores e profissionais de saúde.

Para Saber Mais

Caso queira conhecer o texto constitucional sobre a Seção II, Da Saúde (Capítulo II, Da Seguridade Social; Título VIII, Da Ordem Social) e as leis na íntegra, acesse:

No próximo módulo, conheceremos com mais detalhes como se dá a organização desses espaços de participação e processos decisórios. Antes, faça a atividade a seguir.

Considerando o que foi tratado sobre a base conceitual e legal do SUS, destaque os principais aspectos relacionados à saúde pública do Brasil apresentados na Constituição Federal e nas leis orgânicas do SUS.

1. Principais aspectos da CF 88: A saúde como direito fundamental

A Constituição Federal de 1988 (CF 88) garante a saúde como um direito universal, ou seja, todos têm as garantias ao tratamento adequado, desde procedimentos simples aos mais complexos, como o transplante de órgãos. E o poder público, o dever de ofertar por meio do SUS.

O SUS trabalha com a atenção integral à saúde. Assim, o cidadão tem o direito aos cuidados, desde a prevenção ao tratamento, incluindo a proteção à saúde. O legislador, ao elaborar a CF 88, ainda determinou o dever para os entes das três esferas: federal, estadual e municipal, com responsabilidades tripartites, para garantir esse direito a todo cidadão, sem discriminação. Essa determinação está no art. 196, em que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir esse direito por meio de políticas sociais e econômicas. O acesso à saúde pública e gratuita é, portanto, um dos marcos sociais mais importantes definidos pela constituição.

2. Principais aspectos da Lei n. 8.080/1990 – a organização do SUS para prover a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e o funcionamento do SUS

A Lei n. 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, a prestação de serviços de saúde, inclusive aqueles prestados pela iniciativa privada. A iniciativa privada participa de modo complementar, com prioridade para as entidades filantrópicas sobre as privadas lucrativas.

Outro aspecto importante é a descentralização político-administrativa, com a municipalização dos serviços e ações da saúde, com redistribuição de atribuições e recursos. Entre as atribuições, estão a assistência integral à saúde, a assistência farmacêutica, o controle e a fiscalização de alimentos, a formação de recursos humanos para a área da saúde e a vigilância em saúde.

3. Principais aspectos da Lei n. 8.142/1990 – os colegiados e as instâncias deliberativas para participação da comunidade e organização do financiamento do SUS

Essa lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. A Lei n. 8.142/1990, resultado da luta pela democratização dos serviços de saúde, representa uma vitória significativa. A partir desse marco legal, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços vitais para o exercício do controle social do SUS.

Quando conquistamos esses espaços de atuação da sociedade na lei, começou a luta para garanti-los na prática. Os Conselhos de Saúde foram constituídos para formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde. Deliberar acerca das políticas de saúde é uma grande conquista da sociedade. Garantir a implementação das deliberações é uma disputa permanente em defesa do SUS. É por isso que a promoção do conhecimento sobre a saúde no país e o papel dos Conselhos de Saúde implicam o fortalecimento do SUS.

Em relação ao financiamento do SUS, a lei define que os recursos do SUS são provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS), criado, em 1969, para aprimorar a gestão dos recursos destinados às ações e aos serviços em saúde. A transferência de recursos ocorre de fundo a fundo, ou seja, o Fundo Nacional faz o repasse diretamente para os fundos municipais, estaduais e para o Distrito Federal.

Para Saber Mais